13 marzo 2022

Nel percorso dei "Santi Sepolcri" troviamo quello presso il complesso di Santo Stefano, vero santuario cittadino. È noto soprattutto come “sette chiese” perché composto dall’unione di più edifici sorti in epoche diverse. Anche se nessuna delle strutture esistenti è dedicata a Santo Stefano, tutte ricordano il percorso di fede che ha accompagnato il primo martire cristiano.

Nel percorso dei "Santi Sepolcri" troviamo quello presso il complesso di Santo Stefano, vero santuario cittadino. È noto soprattutto come “sette chiese” perché composto dall’unione di più edifici sorti in epoche diverse. Anche se nessuna delle strutture esistenti è dedicata a Santo Stefano, tutte ricordano il percorso di fede che ha accompagnato il primo martire cristiano.

Il complesso è situato dove anticamente sorgeva il Tempio di Iside, di cui si conservano diverse colonne in marmo di cui anche la colonna nera ora chiamata della Flagellazione, si presume in precedenza collegata al culto di Iside. Fin dal V secolo, San Petronio volle ricreare i luoghi della Passione, morte e Risurrezione di Gesù, sul modello esatto della Terra Santa. Sulle rovine di questo tempio pagano preesistente, Petronio edificò il complesso vicino al quale sarebbero state poi affiancate una riproduzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme e, accanto al sacello con le spoglie dei protomartiri bolognesi Vitale e Agricola, gli edifici eretti fra il X e il XIII secolo dai Benedettini. Il sito divenne così’ famoso nel Medioevo da ottenere le stesse indulgenze di un pellegrinaggio a Gerusalemme.

Sulla piazza si affacciano la chiesa del Crocifisso, di origine longobarda, del Calvario e dei SS. Vitale e Agricola e la chiesa della Trinità, ristrutturata fra il XII e il XIII secolo.

All’inizio del complesso si trova la Chiesa del Crocifisso. Di origine longobarda, la sua costruzione è avvenuta durante il VII secolo. Vi si trova il Crocifisso del 1300 ad opera di Simone dei Crocifissi e il compianto del Cristo morto. Sotto il presbiterio si estende la cripta del sepolcro.

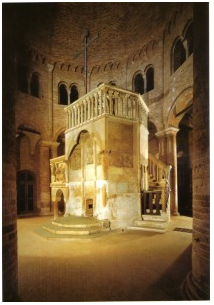

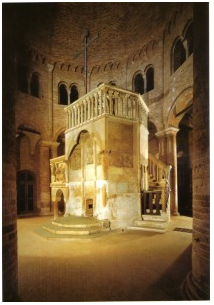

La Chiesa del Santo Sepolcro o del Calvario era stata pensata per riprodurre fedelmente il luogo in cui furono deposti i resti del Cristo dopo la sua morte. In questa stanza dalla pianta ottagonale erano molti i riti svolti nel medioevo e per lungo tempo vi furono custodite le reliquie di San Petronio, patrono cittadino, poi spostate nella Basilica di San Petronio.

La Chiesa del Santo Sepolcro o del Calvario era stata pensata per riprodurre fedelmente il luogo in cui furono deposti i resti del Cristo dopo la sua morte. In questa stanza dalla pianta ottagonale erano molti i riti svolti nel medioevo e per lungo tempo vi furono custodite le reliquie di San Petronio, patrono cittadino, poi spostate nella Basilica di San Petronio.

Sul lato sinistro è quella della chiesa dedicata ai santi Vitale e Agricola. Questa è la sezione più antica del complesso delle sette chiese, che ospita le spoglie dei primi due martiri e santi di Bologna. La persecuzione dei Santi Vitale ed Agricola ebbe luogo ai tempi di Diocleziano, 305 d.c. circa.

Uscendo dalla Chiesa del Sepolcro si attraversa il Cortile di Pilato che simboleggia il luogo in cui fu condannato Gesù. In questo stesso edificio si trova un bacile marmoreo donato da Liutprando e Ilprando, re dei Longobardi e il bellissimo chiostro benedettino a duplice loggiato (sec. X-XIII). Un po’ isolata dalle altre, una colonna che simboleggia il momento della fustigazione di Cristo, portata probabilmente dalle terre mediorientali.

Infine il Martirium, anche questo voluto da San Petronio anche se non riuscì a terminarlo. La chiesa vide diversi mutamenti ad opera dei longobardi, diventando battistero e successivamente venne rimaneggiata dai Benedettini. VI è conservato uno dei presepi più antichi al mondo.

Ritornando al Santo Sepolcro, fin dal IX secolo si diffuse in gran parte d’Europa l’usanza di costruire chiese che imitassero l’Anastasis di Gerusalemme. Un pellegrinaggio in Terra Santa era cosa costosa e rischiosa, che ben pochi potevano o volevano affrontare. Si pensò, allora, di ricreare i luoghi santi nella propria terra; ecco dunque che sorse in Bologna la chiesa del Santo Sepolcro, la Sancta Jerusalem bononiensis. La chiesa del Santo Sepolcro o del Calvario, ha pianta ottagonale irregolare: il suo interno è scandito da dodici colonne, sette delle quali sono doppie, formate cioè da una coppia di colonne più sottili, una delle quali è in laterizio, l’altra in marmo; con ogni probabilità, sono queste le colonne originali del Tempio di Iside.

Ritornando al Santo Sepolcro, fin dal IX secolo si diffuse in gran parte d’Europa l’usanza di costruire chiese che imitassero l’Anastasis di Gerusalemme. Un pellegrinaggio in Terra Santa era cosa costosa e rischiosa, che ben pochi potevano o volevano affrontare. Si pensò, allora, di ricreare i luoghi santi nella propria terra; ecco dunque che sorse in Bologna la chiesa del Santo Sepolcro, la Sancta Jerusalem bononiensis. La chiesa del Santo Sepolcro o del Calvario, ha pianta ottagonale irregolare: il suo interno è scandito da dodici colonne, sette delle quali sono doppie, formate cioè da una coppia di colonne più sottili, una delle quali è in laterizio, l’altra in marmo; con ogni probabilità, sono queste le colonne originali del Tempio di Iside.

Da notare che la serie delle colonne doppie individua l’asse nord-sud, ovvero la prima e l’ultima delle doppie colonne indicano rispettivamente il nord e il sud, i cui lati sono orientati verso i punti cardinali. Essa rappresenta una analogia con il Tempio di Salomone e il richiamo alle due colonne del tempio Jachin e Boaz: Boaz ("in forza") la colonna di sinistra e Jachin ("Egli stabilirà fermamente") colonna di destra.

Infine alcune curiosità:

- Bologna fu la sede templare più importante d’Italia, a capo della “provincia” del nord Italia. La storia templare della città, come in altre parti del mondo, fu però colpita da una feroce “damnatio memoriae” e per secoli si cercò di cancellarne tutte le tracce.

L’organizzazione del Tempio in Italia si basava su due province: una al nord, detta provincia di Lombardia, che comprendeva anche la Sardegna e faceva capo a Bologna, e una al sud, detta provincia di Apulia che faceva capo alla commenda di Monte Sant’Angelo.

I Templari arrivarono a Bologna nel 1161 e stabilirono la loro sede in strada Maggiore a quello che è oggi Palazzo Scaroli, vicino al monastero di Santa Caterina. Il Tempio a Bologna possedeva, fuori città, la bella Commanderia del Cenobio di San Vittore, sui colli bolognesi.

Il Tempio possedeva inoltre 4 chiese nel centro di Bologna, di cui 3 in Strada Maggiore, molti terreni e vari palazzi. Appena a ridosso del centro città, era stata costruita, quasi mille anni prima, una Gerusalemme in miniatura, ancora oggi nota con questo nome, intorno al complesso di Santo Stefano, che non era di proprietà templare ma che i Templari rivitalizzarono con i loro rapporti con la Terrasanta.

- Nella cripta di San Giovanni Battista c’era (e c’è ancora) una colonna che venne portata dal vescovo Petronio di ritorno dalla Terra Santa e che documenta l’altezza di Gesù Cristo (circa un metro e settanta).

- Sulla facciata della chiesa del Santo Sepolcro resta il segno di una leggenda: una pietra nera così lucida che le donne vi si specchiavano. Indignato per tanta vanità un santo eremita fece un incantesimo e da quel giorno le donne non viderò più i loro volti ma i loro peccati. Il vescovo proibì allora a tutti ad avvicinarsi alla pietra, e prodigiosamente la pietra diventò così opaca da non riflettere più nulla.

INFINE UN VIDEO DA "TRACCE DI INFINITO" - da èTV - Rete7 (clicca immagine)

Padre Custode, il terremoto in Siria ha mobilitato da subito le comunità francescane presenti sul territorio per portare aiuto e supporto alla popolazione locale. Può farci il punto della situazione alla luce delle ultime notizie che ha ricevuto?

Padre Custode, il terremoto in Siria ha mobilitato da subito le comunità francescane presenti sul territorio per portare aiuto e supporto alla popolazione locale. Può farci il punto della situazione alla luce delle ultime notizie che ha ricevuto?

Nel percorso dei "Santi Sepolcri" troviamo quello presso il complesso di Santo Stefano, vero santuario cittadino. È noto soprattutto come

Nel percorso dei "Santi Sepolcri" troviamo quello presso il complesso di Santo Stefano, vero santuario cittadino. È noto soprattutto come  La

La  Ritornando al Santo Sepolcro

Ritornando al Santo Sepolcro